现代主义设计——德国工业联盟

现代主义设计——德国工业联盟

1907年,德国慕尼黑成立了德国工业联盟又称德意志制造同盟(DWB)。它是由一些富有进取心的工业家、建筑师、艺术家、著名作家组成的联合体。联盟内荟萃了当时德国几乎所有的著名设计师。如享利·凡·德·威尔德、彼得·贝伦斯,以及奥地利“分离派”的霍夫曼和奥别列切等。

主张把艺术、工业和手工艺结合起来,把机械式样作为20世纪设计运动的目标,在欧洲大陆率先接受了从手工业生产到机械化大生产的社会转型这一现实。他们举办展览,召开年会,探讨适合机械化生产的新形式,提出了标准化、大批量生产的现代生产方式,并开展了与此相适应的设计活动。摆脱了工业革命后“工艺美术运动”和“新艺术运动”对手工艺生产方式和装饰美的怀旧,成为真正意义上的现代设计活动。

1851年伦敦“水晶宫”博览会时,德国政府认识到设计落后的同时,认为必须改革德国的设计现状。普法战争后,德国的工业发展几乎一日千里,到19世纪80年代,德国在工业和技术上已超过了最早完成工业革命的英国。德国政府迫切需要新的设计,以适应机械化生产。“青年风格”的迈出探索的第一步,但并未解决现代工业中所出现的设计问题(艺术和技术的对立)。

在20世纪初,当其他国家还沉浸在设计对手工艺的怀旧情绪中时,德国就明智地接受了工业化生产的这一现实,创造出适合标准化、大批量生产的现代设计的形式,使现代设计朝着符合时代需要的理性化的方向发展。德国还是最早开展现代设计教育的国家,包豪斯设计学校的教学体系一直是今天设计教育的基本模式。德国重质量、重功能、重技术的设计思想成为现代设计思想的核心。

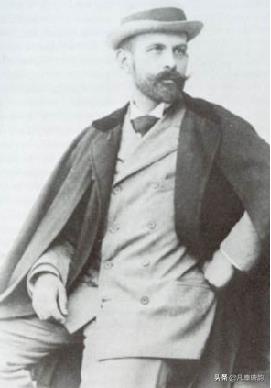

穆特修斯

穆特修斯(Herman Muthesius,1861—1927)德国现代主义设计运动的组织者、发起人,现代主义设计理论的重要奠基人之一,德国工业联盟的创建者和核心人物,对德国工业设计的发展起到了极大的推动作用。

穆特修斯在深入了解英国等欧洲国家和德国设计现状的基础上,明确地指出,当今的机器制品是“按照时代的经济性质制造出来的”,那就只有尊重这一现实,才能找到新的语言风格,他第一次明确提出“机器风格’,那是一种“由实用性和简洁性而来的干干净净的优美和雅致”,至此,我们可以看到,一种完全不同于艺术与手工艺运动时代的新时代的审美观脱颖而出,工业时代所特有的理性主义的新设计理念开始出现在历史的地平线上。

同时,穆特修斯认识到设计教育的重要性对德国传统美术教育进行改革。建议将柏林美术学校、布莱斯劳美术学校和杜塞多夫美术学校都改成建筑与工艺美术学校。

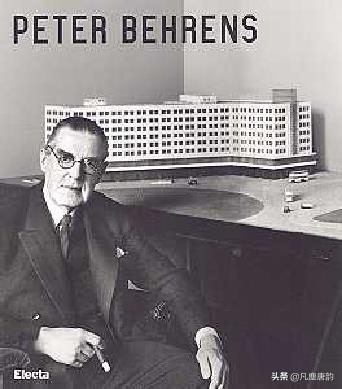

贝伦斯

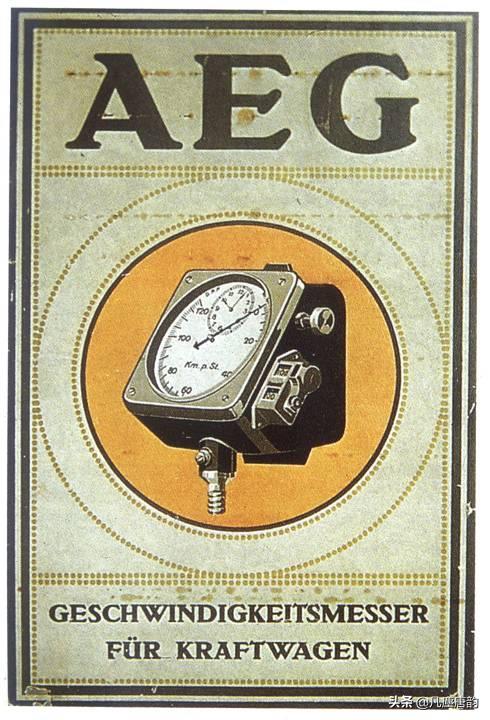

彼得·贝伦斯(Peter Behrens )德意志工业联盟的中心人物,建筑师,开办了自己的建筑事务所,主要从事建筑设计。1907年,他受聘为德国通用电气公司(AEG)的设计师和顾问,为该公司设计了厂房、电器、标志、海报及产品说明书等,他的设计极好地诠释了现代设计的理念,成为工业设计史上第一个工业设计师,也被称为德国的“现代设计之父”。

AEG公司的招贴画 贝伦斯设计 1912年 画面突出字体为主题的公司标志和产品,使他成为现代平面设计的奠基人之一

一个设计师的贡献不仅仅在于他所完成的丰富的设计作品,更重要的,还在于在历史发展的过程中能敏锐地抓住时代变化的趋势,探索出更具创造性的方向与风格样式,探索出新的工作模式,而在这一点上,贝伦斯都做到了。

贝伦斯为现代设计所作的贡献是全面的,作为一代大师,他不仅担任过杜尔塞多夫美术与设计学校的校长,在他的事务所中还培养出多位后来的现代设计大师,包括建筑师勒·柯布西耶,沃尔特·格罗佩斯,和路德维希·密斯·凡·德·罗。后两位则是两任包豪斯校长。

在1908年工业联盟第一届年会上提出宣言:

(1)提倡艺术、工业、手工艺结合

(2)主张通过教育、宣传,努力把各个不同项目的设计综合在一起,完善艺术、工业设计和手工艺。

(3)强调走非官方的路线,避免政治对设计的干扰

(4)大力宣传和主张功能主义和承认现代工业

(5)坚决反对任何装饰

(6)主张标准化的批量化

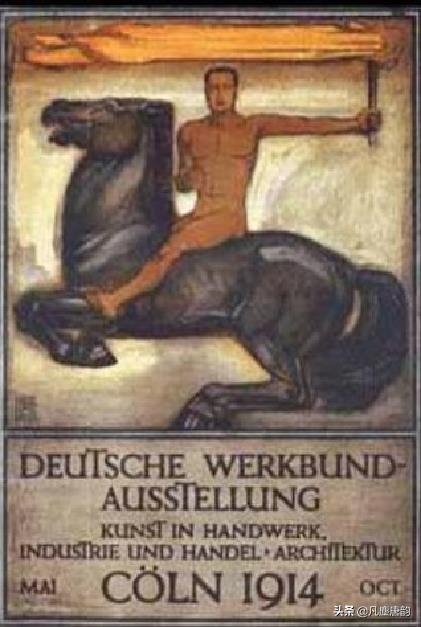

1914年,德国工业联盟在科隆举办工业艺术与建筑展览会 穆特修斯PK凡·德·威尔德

德国工业联盟是德国现代主义设计的基石。它在理论与实践上都为20年代欧洲现代主义设计运动的兴起和发展奠定了基础。其宗旨是通过艺术、工业和手工艺的结合,提高德国设计水平,设计出优良的产品。认为设计的目的是人而不是物,工业设计师是社会的公仆,而不是以自我表现为目的的艺术家,在肯定机械化大生产的前提下,把批量生产和产品标准化作为设计的基本要求。它努力向社会各界推广工业设计思想,介绍先进设计成果,促进各界领导人支持设计的发展,以推进德国经济和民族文化素养的提高。它表明德国在工业设计方面已进入一个新阶段,处于世界领先地位。同盟中的设计师在实践中不断取得前所未有的成就。它所确立的设计理论和原则,为德国和世界的现代主义设计奠定了基础。

标签: